Мэтр Ставропольского академического театра драмы отмечает 70-летний юбилей

Нынешний сезон для Ставропольского академического театра драмы имени М. Ю. Лермонтова – юбилейный: храму искусств в Граде креста исполнится 180 лет. Круглую дату в 2025 году отмечает и ведущий актер театра, заслуженный артист России Борис Щербаков – первого марта грядет 70-летие Бориса Федоровича. В преддверии юбилея виновник торжества рассказал «МК-Кавказ» о сибирской молодости, судьбоносном «Мимино», рисках для здоровья при исполнении отрицательных образов, об общественной деятельности, опыте в кино и многом-многом другом.

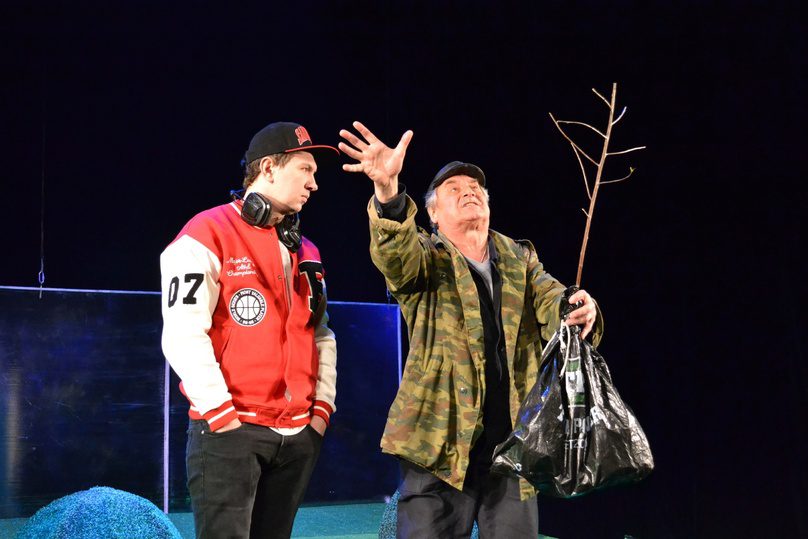

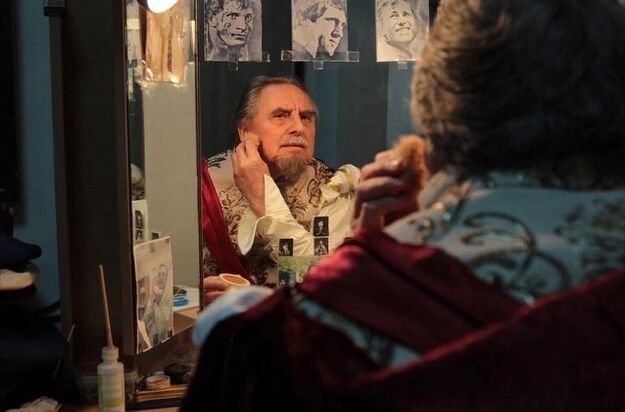

Борис Щербаков. Фото: Ставропольский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова.

Борис Щербаков. Фото: Ставропольский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова.

Закрыв глаза, несемся кто куда

Мы в лихорадке вечного движения.

Но ахаем, взглянув на календарь,

«Ах, Господи, как пролетело время».

Ведь мы едва-едва открыли счет

Своим делам, уверенный и точный.

И был еще в запасе целый год.

Вот он уже на дне часов песочных.

И все-таки… Когда же успевать?

Живем и даже любим по минутам.

Но чему быть – того не миновать.

А этот год еще не самый трудный.

И все-таки еще живет раздор,

Раздор между словами и делами.

Но это год как он ни стар и скор,

Еще не раз нам обогреет память.

На рубеже мы дышим тяжело,

Мы шепчем в ожидании восхода:

«Ах, Господи, еще не рассвело…

Ах, Господи, уже начало года…»

Виктор Казаков

План «Б» не понадобился

– Борис Федорович, актеров обычно делят на два типа: на тех, кто попал в профессию не сразу, а лишь преодолев череду жизненных коллизий, и на тех, кто уже в детстве четко знал, что его место – на сцене. Вы к какому типу относитесь?

– Ко второму. Хотя в глубоком детстве я, как и все мои ровесники, хотел стать и моряком, и летчиком, и водолазом. Но с класса третьего-четвертого начал участвовать во всех культурных мероприятиях в школе родной станицы Бекешевская, неплохо пел – меня даже называли местным Робертино Лоретти.

Потом вместе с нашим классным руководителем – Анной Никитичной Лукашовой, создали творческую группу, которая со временем превратилась в целый театр. Ставили пьесы на сцене моего родного дворца культуры. В 1990-е там был большой пожар, но сейчас этот зал отреставрировали, и он выглядит лучше прежнего. А после окончания десятого класса, в 1972 году, я решился поступать в театральное училище в Новосибирске.

– Почему так далеко?

– Дело в том, что я обладал не только роскошным южным говором, но вдобавок не выговаривал букву «р» – и прекрасно понимал, что в Москве, Ленинграде, Ярославле или Ростове-на-Дону меня с «французско-еврейским акцентом» не примут. Мы подготовили для приемной комиссии целых три программы, но, если бы на экзаменах случился провал, существовал план «Б» – в Новосибирске у меня было много родни, поскольку моя мама – из этих мест, сибирячка из кержаков. И я планировал в случае театральной неудачи пойти работать на завод, потом в армию, а дальше – видно будет.

Конкурс был серьезный – 101 человек на место. Но как ни странно – я поступил. Директор училища – заслуженная артистка России Любовь Борисовна Борисова, человек очень строгий, во время испытаний быстро принимала решения, пачками отсеивая абитуриентов. Ей было достаточно пары фраз, чтобы понять потенциал претендента в артисты. Когда она услышала мой говор и грассирующую «р», прямо в лоб спросила: «Ты что, дурак?!». Но, тем не менее, дала шанс показать свои таланты. Я очень старался: прочел стихи Маяковского, исполнил басню, спел, сплясал – в общем, выступил по полной программе. И имел успех – приемная комиссия хохотала и плакала, приняв решение зачислить-таки меня в училище. Учился я хорошо, с удовольствием, но вскоре меня призвали в армию.

– Что дала Вам служба в Вооруженных силах? Представители творческих профессий, как правило, чувствуют себя в строгом армейском мире неуютно.

– Армия научила самодисциплине. Хотя было непросто – я же кубанский казак, очень свободолюбивый человек, стремящийся к независимости. Чуть что не так, шашки наголо – и вперед! Из-за этого у меня часто были разногласия с режиссерами, особенно в молодости. Но мы же все живем в обществе, работаем в коллективе, и волей-неволей приходится подчиняться уставу, который в этом обществе есть. Кроме того, в армии я практически избавился от своего речевого дефекта.

– Как Вам это удалось?

– Во время срочной службы в Красноярске я продолжал усиленно заниматься. Языковой практики хватало: фразы «Рота, равняйсь, смирно, равнение направо» приходилось произносить каждый день много раз. И за два армейских года я, что называется, выговорился. Не знаю, может, Бог меня так пометил, дав таким образом добро на занятие актерской профессией. Но факт остается фактом: после армии я вернулся в Новосибирск с правильной дикцией, в 1978 году с отличием окончил театральное училище – и стал актером знаменитого новосибирского театра «Красный факел». Его называли сибирским МХАТом, и получить туда приглашение было непросто, но у меня получилось. Профессиональный взлет у меня был потрясающий: я получал ведущие роли, победил в конкурсе молодых артистов. В-общем, все было хорошо…

– Но что-то все равно пошло не так?

– Вскоре я оказался на малой родине – в Ставрополе. Во всем «виноват» фильм «Мимино», который в то время вышел на экраны Советского Союза. Я посмотрел это кино – и понял, что оно про меня. В какой-то момент меня тоже заела ностальгия, захотелось вернуться к истокам, снова увидеть горы Кавказа. Я на удачу написал письмо Алексею Малышеву, о котором от коллег слышал много хорошего. В свое время Алексей Александрович служил в «Красном факеле» актером и режиссером, а затем отправился в Ставрополь, где более 20 лет был главным режиссером театра. В итоге все получилось – меня взяли в труппу, и вот уже на протяжении 47 лет я служу в Ставропольском академическом театре драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова.

«Гамлет – это не мое»

– За это время Вы сыграли более двухсот ролей. Какие из них стоят особняком?

– В молодости мне давали в основном роли героического направления, острохарактерные. Посчастливилось сыграть Дон Жуана в «Каменном властелине», Ноя в «Продавце дождя», князя Меншикова в «Шуте Балакирева», Макмерфи в «Полете над гнездом кукушки», казака Чернявого в «Энергичных людях».

Я никогда не ходил в кабинеты и не просил роли. Не спорил с режиссерами и после назначения. Помню, в «Белой гвардии» мне дали роль Студзинского, хотя я хотел другую. Но не стал перечить – и правильно сделал. Жизнь показала, что все было распределено точно.

– Гамлета мечтали сыграть?

– Это не мое, от образа принца датского у меня практически ничего нет. Если отталкиваться от фактуры, я бы, например, мог сыграть в свое время Гильдерстерна или Клавдия. Может быть, Лаэрта. В молодости хотел стать д’Артаньяном – был у нас такой режиссер Титов, он планировал ставить «Трех мушкетеров», но спектакль свет так и не увидел. Так же, как и «Свадьба Фигаро», это тоже была моя мечта. Всегда хотел сыграть Сирано де Бержерака. Получилось частично: на бенефисе по поводу 50-летнего юбилея сыграл кусочек – сцену дуэли на шпагах. Вообще мне больше нравится играть негодяев.

– Почему?

– Там есть простор для артиста, всегда можно создать яркие моменты, негативные образы более выпуклые, что ли. Возьмем, к примеру, Милляра в роли Бабы Яги, ну это же чудо! От этого зрелища невозможно оторваться. Сейчас, правда, у меня в репертуаре нет откровенных подонков, даже роль мэра в спектакле «Загадочный визит» – весьма неоднозначная. Я с большим пиететом отношусь к ней. Да, градоначальник – прохиндей, но он защищает интересы горожан. Как сейчас сказали бы, это эффективный менеджер. Кстати, из-за негодяйских образов мне пришлось даже немного пострадать.

– Расскажите же скорее.

– В сказке «Стойкий оловянный солдатик» у меня была роль Тролля, который портил жизнь всем окружающим. И однажды в зале во время спектакля вскакивает какой-то мальчик и кричит: «Тролль, я тебя убью!». Значит, я все правильно сделал, убедительно сыграл. Или в 1980-х я играл Мухомора, и во время выездного спектакля в Красногвардейском получил в лоб шпулькой: местные пацаны решили убить Мухомора за то, что он такой негодяй. Я, конечно, ошалел, но из образа не выхожу, рычу со сцены: «Кто стрелял?». И половина зала подскакивает с воплем: «Это я!». С мальчиком потом, конечно, провели воспитательную беседу, но все равно на следующий день я вышел на сцену с опаской и невольно старался прикрыть лицо шляпой. Так ведь можно и без глаза остаться. И кого тогда играть – только Кутузова?!

«Молодежью горжусь»

– Кого из режиссеров отметили бы на своем жизненном и профессиональном пути?

– Прежде всего, Алексея Александровича Малышева – в нем была мощь, которая дается не каждому режиссеру. Он понимал свое предназначение. Считаю, что в театре все-таки должна быть должность главного режиссера. Он формирует лицо театра, репертуар в идейном и художественном направлении. Хотя, конечно, найти человека масштаба Малышева непросто.

Практически всю свою сознательную жизнь – около сорока лет, сотрудничаю с Валентином Валентиновичем Бирюковым. Мы нашли взаимопонимание и общий язык в далеком прошлом – и с тех пор вместе идем по жизни и сцене. Бывало, что репетировали по ночам, спорили до хрипоты, ругались насмерть, но, тем не менее, спектакли выходили и выходят прекрасные. Сейчас я играю в четырех спектаклях Валентина Валентиновича. Очень нравится «Свадьба Кречинского», здесь у всех актеров хорошие работы.

Уже десять лет на сцене нашего театра идет спектакль «Страсти по Торчалову», который поставила Наталья Павловна Зубкова, это одна из самых ее удачных работ. Очень серьезная пьеса, затронута духовная, человеческая тема, народ по такому соскучился. Тем более, сейчас – когда идет война. Мы часто ездим в ЛНР, в город-побратим Антрацит. Там все спектакли воспринимаются на ура, потому что для людей, которые постоянно находятся на грани между жизнью и смертью, это большое событие. А для нас порадовать их – одно удовольствие. Как говорил Фрунзик Мкртычян в «Мимино»: «Когда мне будет приятно, то я так довезу, что тебе тоже будет приятно».

– Перебраться в столицы не думали?

– По молодости были такие мысли, но потом решил, что лучше быть первым парнем на деревне. Многие мои близкие друзья переехали в большие города, но я решил, что это не мой путь. К тому же театр наш процветает, на спектаклях традиционно наблюдаются аншлаги, публика принимает великолепно. Чего еще желать?!

– Настолько все прекрасно?

– Нет, конечно, везде есть свои рабочие сложности. Труппа наша, по большому счету, еще формируется, знаете, как бывает после извержения вулкана: лава сходит, и лишь спустя какое-то время образует монолит. Мы к этому пока только стремимся. У нас много молодых ребят. Ну как молодых – лет по 10, а то и 15 они уже отдали нашему театру, имеют звания. Но для меня, естественно, это молодежь. Даже заслуженные артисты России Ирина Анатольевна Баранникова и Александр Нариманович Жуков.

Представителей старшего поколения в театре сейчас можно пересчитать по пальцам. Помимо меня, это Наталья Павловна Зубкова, Людмила Анатольевна Ковалец, Людмила Анатольевна Дюженова, Михаил Афанасьевич Новаков. Вот, собственно, и все.

Я с большим пиететом относился и отношусь к актерам старшего поколения. Когда я пришел в Ставропольский театр, здесь была очень мощная труппа. Великая плеяда: к примеру, народный артист Советского Союза Михаил Прокопьевич Кузнецов грандиозно играл Ленина и на сцене, и в кино. На сцену тогда же выходили народные артисты РСФСР Борис Никитич Данильченко, Виктор Григорьевич Фоменко – мы перед ними по стойке «смирно» стояли.

– Чем молодежь отличается от актеров Вашего поколения?

– Они более серьезные, что ли, ответственные. Мы-то были разгильдяи, особенно в советские времена. Нынешняя молодежь, наверное, тоже иногда хулиганит, но я этого не вижу. В целом сейчас в театре жить можно, в том числе молодым актерам. Не то что в наше время: я всю жизнь скакал Дедом Морозом, вел свадьбы, презентации, с Сашкой Ростовым мы чуть ли не жили во Дворце культуры и спорта профсоюзов, где проводили всякие мероприятия.

Наши молодые актеры более трудолюбивые, на их плечах лежит основная тяжесть репертуара. Помимо службы в театре, у них много общественной работы, к которой мы их активно привлекаем. Они участвуют во всех мероприятиях театра, министерства культуры Ставрополья, города, края. Я ими горжусь.

Мне, например, очень нравится «Искренне Ваш, Чехов», который поставила Анна Артамонова. Наши ребята там совершенно другие, нежели в остальных спектаклях. Режиссер нашла особую изюминку в каждом из артистов, они все хороши. Образы не заштампованы. Хотя от штампов в нашей профессии, конечно, не уйти. Как раньше шутили – чем больше штампов, тем артист крупнее.

Мне кажется, молодые ребята ко мне с уважением относятся. Я не корчу из себя мэтра, не пытаюсь учить их мастерству. Но могу высказать какое-то замечание по делу. Я так и со студентами работал: никогда не навязывал свое мнение, просто предлагал попробовать сделать немного иначе. Это то, что в свое время проповедовал Константин Сергеевич Станиславский.

«Хочешь, чтобы было хорошо – сделай сам»

– Давайте поговорим о работе со студентами. На протяжении более чем 20 лет вы возглавляли студию «Прометей». Закончилась эта история?

– В 1999 году меня пригласили вести театральный кружок в Ставропольском государственном техническом университете. Со временем кружок перерос в самодеятельный студенческий театр «Прометей», у нас даже был устав. Наш театр трижды получил звание народного от министерства культуры, мы поставили около 20 серьезных спектаклей. К примеру, в философской сказке «До третьих петухов» Василия Макаровича Шукшина постарались показать главную тему – переживание за судьбу несчастного народа российского.

И, конечно, ставили чеховские водевили. Получал я, честно говоря, копейки, а вместо двух положенных по учебному плану дней в неделю стремился на репетиции в вуз практически каждую свободную минуту, потому что пускать на самотек творческий процесс нельзя. Но после слияния вузов в структуру СКФУ студия закрылась, сейчас много других направлений: КВН, шоу, танцы.

– Вы ведь ставили спектакли не только в «Прометее», но и на сцене родного драматического театра. Я говорю о «Костюмере».

– Это моя дань уважения давнему коллеге и партнеру, изумительному актеру Владимиру Мнацакановичу Аллахвердову, «Костюмера» мы поставили специально к его 70-летию. Материал был потрясающий – именно на Владимира Мнацакановича. Мы показали спектакль на бенефисе Аллахвердова, после чего нам предложили сделать второй акт – и ввести это произведение в репертуар. Зритель спектакль хорошо принимал, а Владимир Мнацаканович на сцене просто блистал! Считаю, что потом у него такой роли не было.

Аллахвердов ведь был еще и председателем Ставропольского регионального отделения Союза театральных деятелей. После его ухода из жизни эту должность занял его заместитель – ваш покорный слуга. Кстати, скоро мы будем отмечать 150-летие Союза театральных деятелей.

– Зачем Вам еще и общественная нагрузка? Она же отнимает уйму времени.

– Положа руку на сердце – я терпеть не могу общественную деятельность, но практически сызмальства в ней участвую. Разные руководящие должности я занимал всегда: и в школе, и в училище, и в армии, и в театре. Был председателем пионерского отряда, комсоргом, в армии отвечал сначала за отделение, затем за взвод, потом меня сделали помощником коменданта части. Жизнь такая – общественная работа необходима. Я следую принципу: хочешь, чтобы было хорошо – сделай сам.

Кроме того, общественная деятельность позволяет мне часто посещать самодеятельные театры, которые призваны развивать культуру. У каждого из низ свой взгляд, своя концепция, и это приятно.

Герда в обмороке

– В советское время было принято «раскалывать» партнеров прямо на сцене.

– И сейчас принято, это же неотъемлемая часть актерской жизни! В нашей гримерной, когда собирались Саша Ростов, Миша Мальченко, Володя Аллахвердов и другие актеры, хохмили постоянно. И никаких претензий по поводу розыгрышей ни у кого не было.

Однажды мы с Володей Сажиным «раскололи» Свету Колганову.

– Я весь внимание…

– К тому времени Володя у нас уже не служил – уехал в Москву (сейчас он, кстати, планирует набирать курс в ГИТИСе), работал в театре имени Станиславского. Как-то он приехал «на побывку» в Ставрополь в качестве гостя. Пришел в театр, а мы в этот день играли «Снежную королеву». Там есть сцена, где Герда (которую играла Света) попадает к разбойникам: ее привязывают к столбу, она мечется, страдает… И в этот момент ее должен освободить Сказочник, которого играл я. Мы в гримерке договорились с Володей, в итоге он надел костюм – и вышел на сцену вместо меня. Надо было видеть глаза Светы, когда перед ней во всей красе предстал уволившийся из театра несколько лет назад Сажин (она ведь о его приезде ничего не знала)! Думаю, в этот момент актриса была близка к обмороку.

Забавные случаи часто возникают неожиданно прямо на сцене. Кто-то неправильно слово сказал, кто-то вошел не в ту дверь. Помню, мы были на ростовских гастролях с «Клиническим случаем». Владимир Мнацаканович играл доктора. А надо заметить, что он был страстным любителем кроссвордов. По ходу пьесы он как-то увлекся этим делом – и при выходе на сцену перепутал двери. Пока он мучился с выходами и входами за кулисами, мы с Сашей Ростовым за него без него сцену практически всю отыграли.

– Вы обмолвились, что в театр активно потянулись зрители. Как считаете, с чем это связано?

– Какая-то духовная скважина сейчас у людей. И нынешняя непростая ситуация в стране этому способствует. Да и современное кино не дает тех эмоций, как театр.

– В вашей биографии ведь тоже есть кино-страничка?

– Я сотрудничаю с известным ставропольским режиссером Дмитрием Москвитиным. Снимался у него в клипе «Вспорхнуть в небеса» рок-группы «Trust X», фильмах «Письма с фронта» (он заслужил лестные отзывы специалистов, в том числе за рубежом) и «Молчание», который зрители еще не видели.

Были у меня также эпизоды в сериалах. Бегать по кастингам в мои годы как-то несолидно, но на Ставрополье сейчас нередко приезжают съемочные группы. Мне запомнилась работа с Сережей Пускепалисом в первом сезоне сериала «Алекс Лютый». Сняли сцену быстро – буквально за 20 минут. А вот в «Жене олигарха-2» на съемки пришлось потратить очень много времени. Утешало одно – снимали в моей родной станице Бекешевской.

– 17-го марта на сцене театра грядет Ваш бенефис, во время которого будет представлен спектакль «Посадить дерево» Алексея Житковского. Почему именно это произведение выбрано для торжественного момента?

– Мы играли этот спектакль недолго, к моему большому сожалению, его сняли из репертуара. Он шел на малой сцене, но с большим успехом, теперь попробуем показать его при полном зале. Мы решили с Валентином Валентиновичем Бирюковым не мудрствовать лукаво – и сыграть на бенефисе его полностью.

В этом спектакле прекрасно раскрыта вечная тема отцов и детей, что очень важно для меня. В этом году исполняется 45 лет, как мы с супругой Эллой Владимировной вместе. Она возглавляет кафедру педиатрии в Ставропольском государственном медицинском университете. Так что у меня теперь друзей среди медиков больше, чем среди артистов. Выросли дети, подрастают внуки, это прекрасно!

Я ни о чем не жалею, тем более, что помню только хорошее. Все неприятности и неудачи стираются из памяти, зато остаются светлые моменты. Театр – живой организм, здесь все бывает. Многое пришлось узнать изнутри, на многое теперь смотрю другими глазами.

Я стал очень ответственным. Иногда это мешает, на сцене появляются зажимы. Во мне сидит мысль, что нельзя подвести партнеров на сцене. А ведь это самое главное в нашей профессии. Если ты не чувствуешь партнера, тянешь одеяло на себя, занимаешься самолюбованием – это уже не театр. Надо, наверное, как в юности: чем больше здорового пофигизма – тем лучше. Хочется расправить крылья – и полететь. Главное – не бояться.

Жизнь, с одной стороны, коротка, но с другой – если Бог дал тебе, как говорила Фаина Раневская, какую-то «бородавку» в виде таланта – не плошай. Но при этом не подличай, не расталкивай локтями конкурентов. Этого всего не нужно, если ты отмечен и замечен. Если тебя любит публика, всегда будешь при деле.

Мнение

Председатель Общественного совета при министерстве культуры Ставропольского края, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лычагин:

– Борис Федорович почти полвека назад начинал карьеру в Ставропольском академическом театре драмы с героических ролей, затем перешел на 40-летних резонеров, а сейчас благополучно существует в обличье умудренного аксакала.

Ему посчастливилось встретить своего режиссера – Валентина Бирюкова, для актера это редкая удача. Фактически все лучшие роли юбиляр сыграл у Валентина Валентиновича. Щербаковская манера: с элементами карнавала, резкого рисунка, напористого темперамента, прекрасно характеризует и режиссерский почерк Валентина Бирюкова.

Все работы Бориса Федоровича пронизаны смыслом, опытом, знанием жизни. На фоне омолодившейся труппы Борис Щербаков – почтенный «могиканин», хранитель лучших традиций Ставропольского академического театра драмы. Дай Бог ему счастья и долгих лет жизни.

Фото: Ставропольский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова

Источник: mk.ru